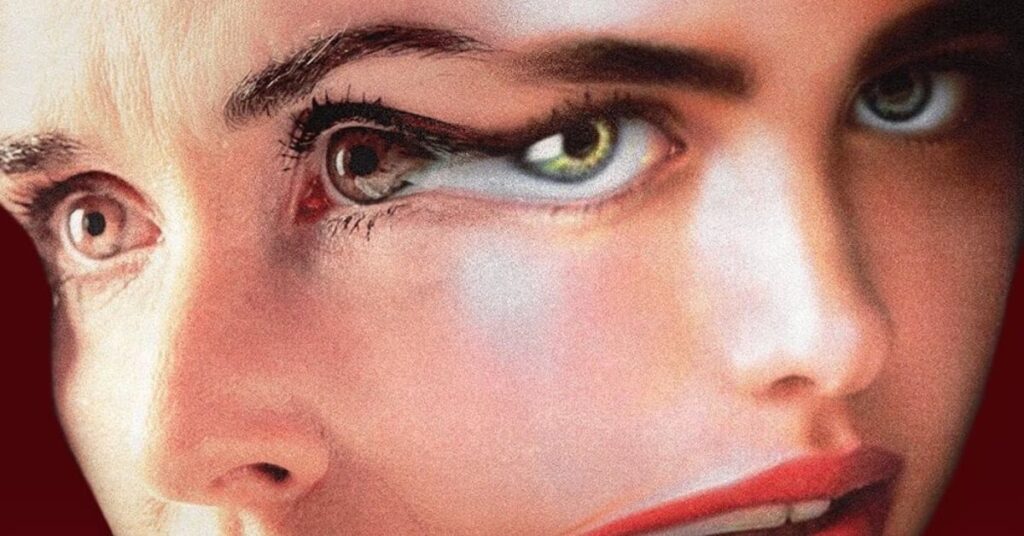

Assisti esses dias, tardiamente, ao filme A Substância (2024) , longa de Coralie Fargeat onde a personagem principal, Elisabeth Sparkle (Demi Moore), escolhe usar uma substância desconhecida e aparentemente ilegal para poder viver como uma jovem novamente. Sparkle é uma estrela de TV, famosa por seus programas de aeróbica que fazem sucesso há décadas, mas acaba de ser demitida por ter chegado aos 50 anos de idade. Após fazer uso da substância, sua “melhor versão” – é esse o resultado que o produto clandestino promete – nasce dolorosamente de um rasgo em sua coluna. Sue (Margaret Qualley), a versão mais jovem, mais bonita, mais gostosa de Sparkle, pode “viver” por uma semana. Depois desse período, ela deve trocar de posto com a “matriz”, a velha, demitida e deprimida Elisabeth, que por sua vez pode “viver” pelo mesmo período de tempo, e assim sucessivamente. Enquanto uma “vive”, o outro eu deve ficar recluso, num estado de quase-coma, sem agência. São sete dias alternados de “vida” para cada uma. Mas o distribuidor da droga explica: elas são uma só, é preciso lembrar sempre. Remember you are one.

Créditos: Divulgação

Apesar do visual incrível do filme, que alude às produções de horror e gore do cinema trash dos anos 80, esse texto não pretende se ater aos elementos audiovisuais da obra, mas sim fazer um comentário breve sobre seu tema principal: o culto à juventude, especialmente feminina, e a beleza como parâmetro de valor para as mulheres.

Durante o filme, lembrei algumas vezes do there is no hope for women (“não há esperança para as mulheres”) de Fiona Apple. Não é uma música ou álbum, mas uma frase que a artista repetiu algumas vezes durante uma sessão de fotos em 1997. A matéria da revista SPIN onde a frase dita por Apple aparece afirma que pop stars se acham as pessoas mais interessantes do mundo, e portanto tode adolescente é ume popstar em potencial. E o primeiro parágrafo afirma: “Fiona Apple é uma pop star presa no corpo de uma linda adolescente” (GIRL, 2019, n.p., tradução nossa). Até o quarto parágrafo da longa matéria, a palavra sexy já apareceu algumas vezes para descrever a artista ou seu comportamento, que àquela época, segundo a revista, tinha acabado de completar 20 anos. “Há um aspecto de brincalhona feroz em sua performance que não costuma aparecer em suas entrevistas ou suas fotografias – nas quais na maioria das vezes ela parece infeliz” (ibid., tradução nossa). Logo depois, aspas da própria Fiona à revista: “Se quiser me ver chorar, venha para uma sessão de fotos. Eles me tratam como um quarto de hotel; fazem uma bagunça, e depois simplesmente me deixam” (ibid., tradução nossa). A cantora conta à reportagem que se comporta de forma estranha diante de jornalistas para evitar que lhe façam muitas perguntas estúpidas, como, segundo ela, “como uma voz tão forte pode sair de uma garota tão pequenina?” ou “soube que você foi estuprada, como foi essa experiência?” (ibid., tradução nossa).

A matéria da SPIN tem um ponto central: o clipe de Criminal, onde Fiona Apple aparece de roupa íntima, o que a revista considerou reprovável para uma garota da sua idade. A cantora explica que também não entendeu o roteiro na primeira lida, que não anda de calcinha nem em casa e que tem horror a se olhar no espelho; mas o diretor explicou para ela que era um vídeo “irônico”, e aí ela topou. “Decidi que, se eu ia ser explorada, então quem iria me explorar era eu mesma” (GIRL, 2019, n.p., tradução nossa). Mais adiante na matéria, chegamos à sessão de fotos: após chorar no estúdio repleto de gente, Fiona está encarando o fotógrafo, que diz “Me dê [um ar] sexy, me seduza” (ibid.). Numa pausa, a artista repete, enquanto um cd de hip hop toca ao fundo: “Não há esperança para as mulheres, não há esperança para as mulheres, não há esperança para as mulheres” (ibid., tradução nossa).

Assisti a A Substância me perguntando “onde encontrar esperança para as mulheres?”. No longa, Sue escolhe matar Elisabeth – sua contraparte mais velha. Mas, lembremos: elas são uma. Quem não queria estar naquele corpo e naquela idade e naquele isolamento e naquela depressão era a própria Elisabeth. Quando ela finalmente teve chances de acabar com a experiência da Substância e matar Sue, não o fez. Em vez disso, se arrependeu da decisão e tentou reanimar sua eu jovem, enquanto dizia “você é a melhor versão de mim”. Sue/Elisabeth, quando (re)nasce em jovialidade, escolhe a mesma carreira que tinha na televisão, mostrando que Sparkle só quer estar no mesmo lugar em que sempre esteve. Para a personagem, o inimigo não é o etarismo da indústria televisiva, mas a própria velhice. Elisabeth está tão apegada ao único amor que conhece (aquele dedicado à sua forma física) que não consegue investir afetivamente em outra coisa. A autodestruição experimentada por ela em seus 7 dias de “vida”, seu ciclo retroalimentado de solidão, seu ressentimento por Sue ser ela “melhor” – ser ela, mas não ser ela –, as vinganças contra si mesma por já não ser jovem, bem sucedida, desejada – tudo aponta para esse apego a algo quebrado, algo cruel.

Créditos: Divulgação

O “otimismo cruel” cunhado por Lauren Berlant (2011) diz de uma “relação de apego a condições danificadas [compromised] de possibilidades, cujas condições de realização são ou impossíveis, apenas fantasia, ou possíveis demais, e portanto tóxicas” (p. 24, tradução nossa):

O que é cruel nesse apego […] é que es sujeites que têm x em suas vidas podem lidar muito mal com a perda de sua cena/objeto de desejo, ainda que a presença desse objeto seja uma ameaça a seu bem-estar, porque, seja qual for o conteúdo do apego, a sua continuidade promove a continuidade do próprio sentido de continuar vivendo e querer estar no mundo para e sujeite. (Berlant, 2011, p. 24, tradução nossa)

Em A Substância, o otimismo cruel aparece no desejo de Elisabeth em experimentar a juventude novamente. Sua esperança não está em viver plena como uma mulher de 50 anos envelhecendo, nem no desmoronamento das estruturas sociais que a fizeram ser descartada por conta da idade mesmo sendo capaz de realizar as mesmas coisas que realizava aos 20 ou 30. A esperança de Sparkle está no retorno à juventude perdida – a própria causa de sua queda e desvalorização. Essa é a crueldade da esperança (ou do otimismo) que não é mobilizada com e para a mudança social, mas para um enquadramento em economias afetivas (como falava Itania Gomes em aula) que sufocam, achatam, comprometem as maneiras de criarmos vidas belas. Uma crueldade que pode ser “apreendida como um evento afetivo” que “transmite a complexidade e a ameaça de romper com o que há de difícil no mundo” (Berlant, 2011, p. 51, tradução nossa). “O que resta”, afirma Berlant, “é especificar como o apego afetivo pode ser localizado formalmente em um campo histórico, cultural e político, para tornar nítidos os processos das complexas amarras a objetos, cenas e modos de vida que geram essa negação avassaladora, porém persistente” (ibid., p. 51-52, tradução nossa). Esse é um trabalho bem difícil de fazer. Especialmente quando não queremos nem nos olhar no espelho, como Fiona Apple, e por isso acabamos achando que não há esperança para as mulheres. Apostamos numa Substância mágica que vai nos recolocar no lugar do feminino, do jovem, do desejável, ainda que esse processo seja extremamente doloroso, como foi para Elisabeth.

Créditos: Divulgação

Em vez de “campo”, como escreve Berlant, o TRACC tem investido na ideia de contexto em sentido similar. Contexto aparece para nós não como pano de fundo mas como esses entrelaçamentos da vida cotidiana, levando os afetos em conta, para que façamos “intervenções teóricas coerentes” (Hall, 2013, p. 234) na realidade. Lidamos com questões de vida e morte, afinal, para ficar nos termos de Hall. E a esperança para as mulheres é uma questão de vida e morte, afinal “nunca houve tanta literatura circulando sobre direitos das mulheres, […] e ainda assim as mulheres continuam a morrer” e “nossos corpos nunca foram tão controlados ou medicamente intervindos em busca de uma felicidade compulsória ou da adaptação a um modelo coercitivo de beleza […]” (Segato, 2016, p. 97, tradução nossa).

A Substância me envolve porque, para além da discussão sobre o envelhecimento, há uma articulação com o que Segato chamou acima de “modelo coercitivo de beleza”, muito ligado à juventude para as mulheres, sim, mas também relacionado a certas contextualidades de raça, classe e cisgeneridade. O filme não dá conta disso (e não precisa, não é a proposta), mas me pergunto depois de o assistir como podemos viver bem se não formos desejadas, como instabilizar o apego a esse otimismo cruel (ou felicidade compulsória, para articular Berlant a Segato) que nos diz que a resposta para a autoestima pode estar sim numa próxima dieta, numa “melhor versão de si” pautada por olhares externos; como não enlouquecer na tentativa de equacionar internamente dinâmicas múltiplas de valorização e desejo. E inclusive pensar que desejo é esse – há o desejo no ser desejada; há o desejo no ser indesejada para o próprio projeto de nação do país em que nascemos. Quem são as mulheres desejadas? Que sentidos de desejo estamos disputando? Onde há esperança para as mulheres?

Há algo que fica de fora de A Substância, para mim: a força de envelhecer. Envelhecer é processual e contextual, mas sempre aponta para uma vida vivida por bastante tempo, e que se segue vivendo. Há esperança no envelhecimento quando pensamos em mulheres trans envelhecendo no Brasil. Como afirma no título do seu projeto de Doutorado, wendi yu não vai morrer. Mesmo que às vezes ela queira. Porque isso faz parte de viver, também. A expectativa de vida baixíssima para mulheres trans no país permite que articulemos esperança a envelhecimento como emergência de transformação. Se o corpo é também território, como escreve yu, é preciso defender esse território frente às investidas violentas contra ele. Não na defesa de suas fronteiras (o que resultaria num enrijecimento de identidades em categorias fechadas), mas na defesa de sua autonomia. Sem a crueldade, fica o otimismo do corpo como território autônomo.

Há esperança no envelhecimento quando pensamos em mulheres negras envelhecendo bem no Brasil. Lenny Blue, ativista do Movimento Negro Unificado, afirma aos 70 anos de idade que a velhice negra é invisibilizada não só pelo “genocídio da juventude negra”, mas também porque os “movimentos sociais, mesmo negro, não colocam a demanda da idosidade na pauta” (Assunção, 2023, n.p.). Ela pondera que o racismo atinge a pessoa negra desde a infância, e o acúmulo desse trauma com os anos de vida não é levado em consideração – pelo contrário, na velhice, não só o racismo permanece, mas outras questões, como a falta de acesso à saúde básica, agravam as condições de vida. Segundo ela, negres idoses “foram os que mais morreram na pandemia de covid-19 e isso não virou manchete em lugar nenhum” (ibid.). E pontua, assertivamente: “a primeira pessoa a morrer na pandemia foi uma doméstica negra, isso porque estamos na base da pirâmide da desigualdade” (ibid.). Por isso, Lenny Blue defende que é preciso pensar políticas públicas específicas para a população negra idosa. Sem isso, “não se pode falar em bem viver” (ibid.).

Procurar as emergências (nos termos de Raymond Williams) partilhadas afetivamente entre e com mulheres que vivem como elas mesmas independentemente do calendário pode dar força para desestabilizar a ideia de velhice a partir da defesa do envelhecimento, e para descolar a mulher da exigência da beleza física e da juventude, tomando o envelhecimento como potência de transformação. Talvez isso nos ajude até a questionar todo o regime de gênero, no fim das contas, ao desfazermos nosso apego cruel ao feminino. Em um mundo cada vez mais “sem futuro” – caos climático, político, econômico, psíquico, nuclear, etc etc etc –, encontrar a esperança como engajamento afetivo é bem difícil. Acho que não falo apenas por mim quando digo que, hoje, parece não haver possibilidades de vida na velhice. Mas talvez possamos encontrá-las no envelhecimento. Ser velha significa que sobrevivemos. Envelhecer significa que vivemos. Que pudemos viver. E que seguimos vivas. E se Elisabeth, depois de demitida, resolvesse viver?

Referências

Assunção, Fernando. Lenny Blue: ‘Genocídio da velhice negra impede o direito de envelhecer com dignidade’. Alma Preta, 2023. Disponível em: <https://tinyurl.com/3j3rt3af>. Acesso em 25 jul. 2025.

Berlant, Lauren. Cruel optimism. Durham: Duke University Press, 2011.

GIRL Trouble: Our 1997 Fiona Apple Cover Story. SPIN, 2019. Disponível em: <https://tinyurl.com/mry6ju74>. Acesso em 25 jul. 2025.

Hall, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013.

Segato, Rita Laura. La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de Sueños, 2016.